榊 裕之 名誉教授の2022年度文化勲章受章を記念して、平川 一彦 教授との対談を2022年12月2日(金)に実施しました。佐藤 洋一 広報室長・教授と松山 桃世 広報室次長・准教授も同席し、終始和やかに、たっぷりと非常に興味深いお話を伺いました。対談に先立ち、本所 岡部 徹 所長、本学 藤井 輝夫 総長、平川教授、山中 俊治 教授と面会され、皆様からの祝意を受取られました。

前列左から藤井総長、榊名誉教授、岡部所長、後列左から山中教授、平川教授

国境を越えて育まれたナノエレクトロニクス

平川 文化勲章のご受章おめでとうございます。榊先生は、半導体のナノエレクトロニクスの先駆者として長年のご研究で電子工学の分野に多大なる貢献をされました。私も門下生として、生産技術研究所(生研)で一緒に仕事をさせていただいた後輩として、非常に嬉しいです。榊 ありがとうございます。受章者に選ばれたとの連絡を受けた時はとても驚きました。当初は、光栄に思うと同時に、私が受章に値するのか、戸惑いもありましたが、世界中の学界と産業界の仲間たちが国境を越えて育んできた新分野で研究できたことは誠に幸運なことで、分野の代表者として選出いただいたことは大変ありがたいことと思うに至りました。

私が半導体の研究を始めたのは1967年で、東大電気工学科での卒業研究がその始まりです。その後55年間に、この分野は、国内外の大学や企業の多くの人々の尽力によって、学術的に面白く、産業的にもインパクトのある分野へと大きく発展してきました。分野発展の早い時期から関わってきたため、その代表者に選ばれたのかなという気がしています。

平川 先生がナノエレクトロニクスの分野を牽引されてきたことは疑う余地がありませんが、学生の頃には、実は外交官を目指しておられたという話も伺ったことがあります。なぜ自然科学系に舵を切り、どのような経緯で半導体の研究に出会われたのですか。

榊 私は1944年(昭和19年)10月、太平洋戦争の末期に生まれました。空襲が激化したため、生後2カ月で名古屋の中心部の生家から知多半島の海岸沿いの村に疎開し、10歳までそこで過ごしました。間もなく終戦を迎えましたが、戦争の影響は、戦後も尾を引き、例えば、母の叔父は戦死し、子供3人が父親なしの状況で育っていることも知っていました。

当時は、誰もが平和な世界が一番大事だと考えており、皆が十分な食事ができ、安心して楽しく過ごせる世界をつくるために貢献したいと思うようになりました。その関連で、私の心を捉えたのが、国連で事務総長を務めていたダグ・ハマーショルド氏です。彼の国際的な活躍ぶりを知り、国際平和に貢献できる外務省か、国連の職員を目指すようになりました。

自分の得意なことで平和に貢献したい

榊 そこで、交換留学制度に応募し、高校3年生で1962年の8月に渡米しました。ところが、現地の高校に通い始めて4週間ほど経た10月にキューバ危機が起きたのです。核ミサイルを運びこむソ連の船を米軍が阻む状況などが連日メディアで報道され、高校の社会科クラスでは核戦争に関する討論が行われました。英語にはそれなりに対応できましたが、議論の輪に十分に入れず、外交は自分が考えていた生やさしいものでないと悟りました。一方で、自分の力が「国際的にも通用する」という手ごたえを得たのが数学でした。その高校では、数学教育の高度化を目指す全米組織(SMSG)が作ったばかりの教科書を使う特別授業があり、多項式を用いたテーラー展開と微分方程式の概念から指数関数を導く手法などを学び、「こんな面白い世界があるのか」と感動しました。高校3年生150人中、この科目を学んでいたのは10人だけですが、先生や同級生が私に一目置いてくれたこともあり、「国際政治よりも数理科学の方が向いているのかな」と思い始める契機となりました。

さらに影響を受けたのが、当時のケネディ大統領が進めた平和部隊の考えです。軍事力でなく、教育や技術などの提供を通じて国際平和に貢献しようとする考え方です。このアプローチは、具体的でわかりやすいので、私も技術者として平和に貢献したいと思ったのです。帰国時には理系に進むことを決め、1964年に東大の理科Ⅰ類を受験し、入学しました。二年後には、電力工学を専攻しようと、電気工学科に進学しましたが、電気工学も電子工学も急速に発展していた時代でもあり、幅広く学びました。特に、電子の流れを制御するトランジスタに興味を持ち、卒業研究では、半導体分野の菅野卓雄先生の研究室を選びました。

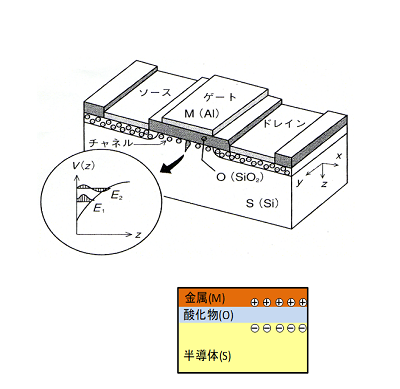

ただ、半導体には興味はあっても、難しい分野であるため、理解の浅いことが気にかかり、じっくり取り組むために修士課程まで続けるつもりで研究を始めました。たまたま選んだ対象がシリコンのMOS型トランジスタ(図1参照)でしたが、修士課程の後半には自身の判断で研究が進められるようになり、実験を進め、関連の論文と参考書を読み進む中で、どんどん奥深さを知り、のめり込んでいきましたね。すごく面白い分野に導かれたという感覚です。

図1. MOS型電界効果トランジスタ(FET)(上)、金属(M)酸化物(O)半導体(S)の3層構造(下)

平川 ご家族に研究者がいらっしゃったことも影響としては大きかったのでしょうか。私はピエール・キュリーに憧れてこの分野に入ったのですが、榊先生にも目指すきっかけとなった人物はいましたか。

榊 理系分野に進むことを決めたのが遅かったこともあり、特に、憧れた研究者はいませんでした。しかし、半導体分野では、マンパワーから見ても、企業での研究開発が主流で、小規模な大学の研究グループで何ができるか懸念があり、一工夫が必要だと思っていました。

その関連で、感銘を受け、ヒントになった本があります。理学部物理学科の植村 泰忠 先生が菊池 誠 博士と共著で裳華房から出された『半導体の理論と応用』という本です。学部生の時に自習用に読んだのですが、電子工学への応用に限らず、半導体の基礎である固体物理学を理論の観点からしっかり捉えようとする考え方が、素晴らしいなと思ったんです。

「君の研究は廃れるんじゃないか」と言われていたが......

榊 もうひとつ、研究の方向性に影響した経験は、卒業研究がまとまった頃、ある先輩から「工学研究には、廃れるものと伸びるものがある。技術は筋の良し悪しで消長が決まる。君の研究対象は廃れる可能性が高い」と言われたことです。この意見には、新鮮さと説得力を感じました。この先輩がそう考えた理由は、当時の技術で作られたMOS型トランジスタは寸法が大きく、応答速度が遅いため、競合技術には勝てないと判断したことによります。私は、確かに産業技術としては廃れるかもしれないが、固体物理学の対象としての原理的解明に寄与できれば、学問として残るだろうと考え、その観点から研究を続けることにしました。また、1969年、大学院生時代に計算機工学の講義を受けた際、担当の先生が「最近登場したMOS型トランジスタメモリーは高価で、磁石を使うコアメモリーが1ビット1円なのに10倍もする。これが普及すると思ってはいけない」と話されたことも覚えています。平川 今では想像がつかない台詞でしょうね。

榊 そうなんです。その後、MOS型トランジスタは大発展し、ICやLSIの中の中核素子として半導体技術を革命的に進めるエンジンの役割を果たすことになりました。また、固体物理学にとっても、重要な発見の舞台になりました。ただし、私自身は、MOS型トランジスタを、注意深く選択したわけではなく、新たな半導体分野のテーマとして面白く、かつ重要そうだと感じて、卒業研究の対象として選ぶ幸運な偶然に恵まれたのです。

恩師の菅野先生から頂いた卒業研究の課題は「MOS型トランジスタ内の電子散乱の解明」でした。電子は、格子振動や不純物や結晶表面の凹凸の作用で、運動の方向が変わり、「散乱」されるため、電流が阻害されます。MOS型トランジスタでは、電子がシリコン結晶の表面近くを流れるため、表面近傍の凹凸などの影響もあり、半導体内を流れる場合よりも頻繁に散乱されるはずです。この現象を実験と理論の両面から調べることになりました。

理論としては、超伝導の研究でノーベル物理学賞を受けたジョン・ロバート・シュリーファー先生が、超伝導研究の前に発表した表面凹凸の理論を元に、散乱頻度の計算を行いました。Fortran(フォートラン)というプログラム言語を使い、約250枚のカード(注1)からなるプログラムを作って計算したところ、実験データとよく合ったんです。

菅野先生も喜ばれ、私は人生初の論文を英文学術誌に発表しました。しかし、そこには重要な弱点が残されていたのです。シュリーファー理論は「MOS構造で表面近傍を流れる電子は、極薄の領域を流れているものの、電子散乱によって量子力学的な波動性は消滅していることを仮定して散乱頻度を計算する」古典的モデルでした。この理論で計算した予測と実測結果が一致したとしても、量子的波動性が無視できることの証明にはなっていないとの指摘を、共同研究を進めていた東芝の優れた研究者から受けました。指摘されてみると、たしかにそうだと思いました。

「あなたの一番いい道を選びなさい」と言って頂いた先輩教授

榊 そこで修士課程の後半から博士課程にかけて、室温で動作中のMOS型トランジスタにおいて電子は量子的波動性をどこまで保持しているかを実験的に調べることにしました。半導体内を自由に動きまわる電子に磁場を加えれば、ロレンツ力が作用し、軌道が曲がり、電気抵抗が変化するはずです。しかし、電子が、極薄の伝導層に量子的に閉じ込められている場合は、磁場を伝導層に平行に加えた場合は、電子軌道を曲げることができず、抵抗変化が抑制されるはずです。そこで、磁場を種々の方向から加え、電気抵抗の変化を系統的に調べ、伝導層中の電子の量子的波動性の強弱を実験的に解明する実験をしてみたのです。プラズマの研究室にあった2テスラほどの電磁石を借りて上に述べた実験をしてみたところ、様々な面白い事実が判明しました。MOS構造で、金属(M)電極と半導体(S)の間に加えるゲート電圧を強めると、電子の伝導層内の量子的閉じ込めが強まり、波動性が明瞭になること、ゲート電圧を弱めると、量子効果がほとんど無視できる状態にもなることなどが分かったのです。こうして、独自の深掘りをすることで、一連の面白い知見が得られ、MOS型トランジスタの動作の基盤解明に貢献する知見が提供できました。平川 なるほど。シリコンの電子の流れ方について物理の深い部分に入っていかれたタイミングで博士課程を修了されて、1973年に生研に着任されたのですね。でも博士でインパクトのある成果を出されたのですから、他からも引き合いがあったのではないですか。

榊 先ほど述べた研究成果を紹介する機会にも恵まれました。例えば、江崎 玲於奈 先生が東大に来訪された時に研究を紹介したところ、「すごく面白い。博士を取ったらIBM(International Business Machines Corporation)でしばらく研究しないか」とお招きを受けました。また、1972年にハワイで開かれた日米ワークショップで発表した時も、ブラウン大学の教授とドイツの電機メーカーSiemensの研究者からもオファーを受けました。興味を持ってもらえてありがたかったのですが、同じ頃に生研からもオファーを頂きました。

少し迷いましたが、生研から頂いた話は、自分の研究を新分野へと広げていくのに最善の機会だと思いました。どの分野に研究を展開すべきか、方向性を探索するのに1年間くらいは時間を使ってみようと思ったのです。実際、超伝導素子や光素子の分野を探索してみたりしました。そんな稀有な機会がなぜ与えられたかと言えば、講座上の私の上司に当たる濱崎 襄二 教授のお陰です。先生は「若い人に指図する講座運営はしない。自分は自分で研究するから、あなたはあなたの一番いい道を選びなさい。但し、5年後に後悔しないようにしてほしい」との明瞭な方針を出されたのです。大変ありがたいことでした。

平川 生研に着任して少し分野を変えなければいけないという状況で、最初の数年間はあまり論文を出せずに苦しい思いもされたそうですね。

榊 そうですね、濱崎先生は信用し続けてくださったのですが、方向性が固まらず、論文を書けない苦しい時期がありました。しかし、齋藤 成文 先生の講座に属する博士課程の学生とともに、光導波路上に周期構造を加工し、膜内を伝搬する光をブラッグ反射させる光フィルターの研究をしたことがきっかけで、1974年の夏に少し面白い着想が浮かんだのです。

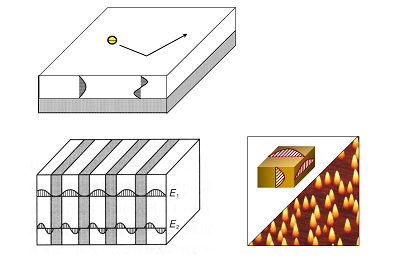

MOS型トランジスタの伝導層は、電子の量子的な波をガイドする導波路ともみなせます。この電子波の導波路に、人工的な周期構造を埋め込めば、光波のブラッグ反射現象や江崎先生が1970年に提案された多層の超格子構造素子の原理とも関係する特異な電気伝導特性を持つ素子が実現できるはずだという着想です。この構造は、面内超格子と呼ばれるものですが、量子的な細線構造(量子細線)や箱構造(量子ドット)を面上に並べて、結合させたものとも言えます。この構造に関する論文を2つ書き、一つは「生産研究」に掲載し、もう一つは、論文誌Thin Solid Filmsに出しましたが、当時はあまり注目されませんでした。生研で3年を過ごした後の1976年にIBMのWatson研究所に出かけ、客員研究員となるのですが、この3年間に執筆できたオリジナル論文は、その2つぐらいでした。さすがに、このままじゃまずいと自分でも感じていましたが、IBMの江崎グループに出かけ、さらに自分の専門を広げたいとの提案をしたところ、濱崎先生のご支持を頂き、心機一転にもなる"国外脱出"の機会が得られたのです。

図2. 量子的な超薄膜の中の2次元電子(上)、層状の超格子構造(左下)、量子ドットの概念図と自己形成型ドット(右下)

IBMで感じた「楽しむ心」と自分にとって譲れない「自由」

平川 ちょうど1960年代から80年過ぎまではIBMもベル研究所(注2)も黄金時代で、海外の研究者とお仕事をされる中で、大きな刺激があったのではありませんか。榊 そうですね。高校での留学経験はありましたが、31歳の自分が一流のプロフェッショナルの世界で通用するのか不安も感じました。IBM Watson研究所での初日は「研究の本場に来てしまった」と緊張しました。でも、皆さんがとても温かく迎えてくれ、楽しげに研究する雰囲気の中に入り、すぐに気持ちがほぐれました。Watson研究所には約500人の研究者がいますが、50人ほどの若手研究者を客員研究員として世界中から招いていました。その若手たちが面白い貢献をしてくれることを経験的に知っているため、心から歓迎してくれたのです。コーヒータイムには著名な研究者も気さくに話をしてくれ、親しい間柄となりました。また、抜きんでた研究者は密度の高い研究をしながらも心に余裕があり、他者との対話も楽しんでいることを知り大いに参考になりました。

江崎グループでは、種々の層状超格子を作り、膜面に沿って電子を流し、伝導特性を調べる研究に取り組みました。(図2参照)具体的には、MITの施設に超格子の試料を運びこみ、強い磁場を加えた時の抵抗変化から、電子状態が設計通りになっているかを調べる実験を進めたのです。しかし、滞在7カ月を経た時点で決定的成果は出ず、江崎先生が心配し始めました。幸い、江崎グループで番頭役を務めるスタンフォード大学出身で台湾系のリロイ・チャン博士が、私の仕事を見て、「着実に進んでいるので、江崎先生に説明し、2~3カ月は仕事を続けられるようにする」と言ってくれ、大いに助かりました。8カ月目以降は成果が続々と出たので、ほっと一息でした。そこで東大に連絡し「1年間の滞在予定を半年間伸ばしてほしい」と頼み、結果的には1年半の滞在になりました。本当にありがたい思いをしました。

なお、IBMで行った超格子構造の膜面に沿う電子伝導の研究は、翌年にベル研究所の研究者による関連研究を誘発し、さらに、その成果が多くの国の研究者を刺激し、1980年の富士通 三村 高志 博士らによる高速トランジスタHEMTの発明へと繋がっています。

平川 その時に、もう東大を辞めてIBMにそのまま残ろうかとは思いませんでしたか?

榊 その選択肢もありました。江崎グループに私が得意とする研究手法を持ち込んだので、少しは評価されたと思います。特に、グループの番頭役のリロイ・チャン博士は、10歳ほど年上の研究者ですが、私の仕事ぶりを気に入ってくれ「IBMに残らんか。給料も上がるし、近々自宅を売るつもりだから、残るなら安く譲るよ」と具体的な提案も受けました。

平川 そうだったんですね。

榊 江崎先生は、73年のノーベル物理学賞の受賞以降、より多忙になられましたが、超格子研究の最前線を開く熱意は緩むことがなく、研究グループは熱気に満ち、実に魅力的な状態にありました。番頭役のチャン博士は、「ノーベル賞の受賞以降、レオ・エサキは、科学者だけでなく、哲学者として意見を述べる仕事が加わったのだ」と冗談を言っていましたが。このIBMでの研究環境、特に江崎グループの環境は誠に魅力的ですが、江崎先生のビジョンと実績の故に存在するものであり、そこの一員になり、厚遇を受けたら、研究者としての自由度はある程度は失うのではないかとも考えました。元々、私が生研を選んだのは、大学は企業よりはるかに貧しいものの、学生たちと議論しながら、自由闊達に研究ができると思ったからです。そこで、"poor man's pure freedom"(貧しい人が享受できる純粋な自由)を重んじ、大学に戻ることに決めました。

"プレハブ小屋"からのスタート学生たちとつくりあげた研究室

平川 それで生研へ戻られたのですね。榊 そうです。IBMでの研究経験は、生研に戻ってからの飛躍の基になり、感謝していますが、東大で過ごした日々が、如何に意義深いものであったかも、改めて自覚しています。まず、IBM滞在前に生研で過ごした3年間は、独創性の高い提案を生み出す基盤となった大切な時間でした。さらにその前の、電子工学科の大学院での5年間も、MOS型トランジスタの研究に邁進できただけでなく、他の研究室の院生仲間と行う論文輪講に参加でき、異分野の研究に触れられたため、視野を広げるのにも大いに役立っています。実際、江崎先生が書かれた著名な超格子の論文は博士課程時代に読んでおり、大きな刺激を受けています。

前にお話ししたように、MOS型トランジスタの概念と江崎先生の超格子の概念をブレンドし、面内超格子の概念を生み出したのですが、この着想を生みだすのに必要な素材はすべて、私の博士課程時代に仕込まれていたことに気づきました。さらに、東大には、工学部の大学院生でありながら、理学部の植村 泰忠 先生から貴重な助言を受けられるなど学際的環境もあり、世界のどの大学にも劣らない可能性があると思っていました。

平川 でもIBMから戻られて、研究環境という意味では落差が大きかったのではないですか。私は学生の時に榊先生の研究室に入りましたが、その時はまだプレハブ小屋のような場所で装置も揃っていませんでした。それでも榊先生は「イオンビームを使ってこんな金属の細線ができた」と嬉しそうにお話されていたことが思い出されます。大学院、IBM、そして生研で研究室を立ち上げて発展されてきた中で、研究者として一番楽しかった時はどの頃ですか。

榊 振り返ってみると、人生初の経験となったものは、どれも印象深いです。大学院に入って早い時期から論文執筆を経験できたのも嬉しかったですが、力作とは言えず、満足できませんでした。修士2年の後半から博士課程にかけて進めた磁場中の電子伝導の研究には、朝から晩まで、一生懸命取り組み、自分でも納得できる仕事ができました。江崎先生にも、海外の著名研究者にも評価して頂けたのは、本当に嬉しかったですね。大学院で研究にじっくり取り組むことで、研究者として独り立ちできた経験が、最も強く記憶に残っています。

IBM Watson研究所に滞在し、世界的な研究者が伸び伸びと高度の仕事をしている環境で研究に従事できたことも、忘れられない経験です。お陰で、大きな展望が開け、それを糧に、生研に戻ってから、必死になって研究室の本格立ち上げを進めることになりました。

1977年10月の帰国後、研究費をかき集め、分子線結晶成長装置作りをはじめました。79年春に大野 英男さんが最初の博士課程学生として研究室に加わり、80年以降は院生がひとりずつ加わり、平川先生も82年に入られ、少人数ですが研究室を築いていきました。結晶成長装置が動き始め、その成果が出てきた頃は感慨深かったですね。まだ若かったですが、学生さんと心を一つにして研究を進めていくことに大きな手応えを感じました。研究者として一番わくわくしたのは、その頃かもしれません。

そうした取り組みの中で、前に述べた面内超格子の概念をさらに発展させた素子として1980年には量子的な細い線状の半導体を用いたトランジスタの着想が生まれました。また、1982年には量子ドットを使ったレーザーの着想も生まれ、荒川先生と共同で論文発表を行いました。有難いことに、1980年の量子細線の提案が高く評価され、1981年、特別推進研究のテーマに選ばれたため、強力な財的な後押しが加わりました。翌1982年には吉野 淳二さんが助手として加わり、平川先生が院生として加わるなどしたため、研究室はようやく軌道に乗り、フル稼働を始めました。

指導教員は"酸素ボンベ"で 山登りをするのは学生自身

平川 私が初めてお会いしたのは、榊先生がIBMから戻られた直後、34~35歳頃でしょうか。生研の教員が駒場で、「全学ゼミ」の一環として研究紹介をやっていて、留学から戻られたばかりの若い先生が「トランジスタ中の三角形のポテンシャルの中で電子の量子化が起きている」と楽しそうにお話されている姿が印象的だったのですが、後に榊先生だったと気づきました。大学院への進学ガイダンスで研究室を回っていた時、私は物理の研究もしたくて、場合によっては電気電子工学科を辞め、物理学科に入り直そうとも思っていましたが、榊先生が「電気電子工学科でも物理の研究をできますよ」と仰ってくださったのです。先生の研究室に入ってからは、先生に"希望のにおい"を感じて、付いていきたいと思えたことが、すごくありがたかったです。今では、先生の研究室の門下生がさまざまな場所で活躍していますが、学生への接し方で心掛けていたことはありますか。榊 これも大事な質問ですね。私自身が大学院で味わった最も貴重な体験は、研究に打ち込んでいる時のわくわくした気持ちと、研究が停滞して苦しい闇の中で頑張り続ける中でぽっと光が差す時の喜びでした。これと似た体験を院生にも味わってもらいたいと考えてきました。恩師の菅野先生は、大学院生を非常に尊重してくださり、私が博士課程に進んだ時、「研究テーマを化合物半導体のMOSトランジスタに変えてみては」との提案をされたのですが、私は、シリコンMOSトランジスタの量子効果の研究が面白く、発展しそうだという直感をもっていたので、そちらを選ばせてもらいました。

もちろん、必要に応じ、私も学生に研究の方向は提案してみますが、先に何があるかを一番よく見えているのは学生自身だと思うのです。研究経験が十分でない修士の学生の多くにはヒントの提供が必要ですが、博士課程になると自分でビジョンが見えてくるようになるので、それを尊重することが必要です。「指導教員」っていう言葉は、まずいんですよ。博士の学生に、指差して導いて教えてしまったら、研究者としての自立性を損ないかねないですから。アメリカでは「スーパーバイザー」と言いますが、スーパーバイザーは、上から見て、間違いないかを点検するのが主たる任務です。また、教授という言葉も、「教え授ける」職と思いこむと、学生の学びや成長を阻害することになります。教員と大学院生との関係は、経験の差こそありますが、研究面では、互いにパートナーであるべきで、互いの立場や責任を正しく理解し、学術分野の開拓を共に進めたいものですね。

平川 今、思い出しました。昔よく先生が「指導教員は酸素ボンベみたいなもので、登るのはあくまでも学生本人。指導教員は、登るのを楽にするだけです」と仰っていました。

榊 そんなこと言ってましたか?

平川 はい。「登るのは学生だから、登りたくない人に登らせようとしてもしょうがない」と。すごく印象に残っています。

榊 私自身、大学院での研究が充実したのは、自分で考えて、先生がサポートしてくれたからなのです。登りたい山は、ある高さになれば、右にも左にも行けるんだけれども、先生が左と思っても、学生が右に行きたい時は右に行ったほうがいいんです。私も途中までは色々な助言をしますが、そこから先は自力でやってもらうのがよいのです。

平川 そうですね。

榊 ただし、このアプローチには一つ弱点があります。研究グループとして見た時に、全体像がばらばらになる可能性があるんです。これがなかなか難しい。私がたどり着いた一つの結論は、例えば、タイルに一枚ずつに何か絵が描かれていて、タイルをはめていくと大きな絵が出来上がる。だけど、一枚一枚のタイルにも一つのまとまりがある。つまり、博士課程の学生さんは、タイルをきちんと自前で作り、教員は全体としてつながりが出るように考えていく。学生さんのおかげで、自分が考えてなかったような絵が加わることもありますよ。学生がいいと思ったことを議論していると、教員が描く一つの大きな図柄につながっていくような感覚です。実際、平川先生もそうだったように、学生さんが加わるたびに、新しい計測法にチャレンジすることができて、研究室が広がっていきました。

平川 毎日、ディスカッションしていただいたり、物性研究所にも出向いて実験させてもらったり、とても貴重な経験をさせていただきました。

研究力も人物評価も数字に頼り過ぎている

平川 最近は学術誌がインパクトファクターで評価され、インパクトファクターがいくつの論文を何報出したとか、研究費をいくら獲得したとか、定量的な評価が重視されています。学生の目に、我々が研究を楽しんでいるように見えるのか、研究を仕事にしたいと思ってもらえているのだろうかと、気がかりです。こうした風潮についてご意見を伺えますか。榊 平川先生がご指摘になった風潮は、国内外の大学にも存在する懸念事項です。最近耳にしたことによると、中国はその傾向からいち早く離脱することを決めたそうです。ご承知の通り、中国の研究者の多くが、米国の一流大学の環境に身を置き、米国で議論されていることを日本人より深く理解しています。論文の引用数やインパクトファクターに頼りすぎた評価をしていると、全体としてのインパクト(効果)を落としかねないと気づき、警告を発したのは米国の学界が最初です。日本学術会議も約1年前にその線に沿った研究評価に関する提言を出しましたが、米国の動きにいち早く反応したのが中国でした。

日本には、米国よりも前に、そうした傾向の危険性に気付いていた研究者が少なくなかったと思います。例えば、レーザー分野で世界的に活躍されてきた霜田 光一 先生から、メーザーやレーザーの発明者であるコロンビア大学のチャールズ・タウンズ先生と1953年に初めて会った時のお話を伺ったので紹介させてください。当時、若手准教授であった霜田先生は、東大でタウンズ先生と数時間の面談をする機会があり、着想段階にあったメーザーのアイデアについて紹介を受けたそうですが、霜田先生は直ちに本質を理解し、深い議論になったそうです。タウンズ先生は「コロンビア大学にPostdoctoral研究員としてぜひ招待したい」とオファーがあったそうです。しかし、霜田先生は、研究実績は十分でしたが、博士の学位をもっておらず、Postdoctoral Fellowの資格がないので、急いで博士論文をまとめ、博士号を取得したそうです。翌1954年に渡米され、その後に大活躍されています。霜田先生の学識や研究力は、学位の有無や論文によって判断されたのではなく、議論の中身で評価が決まったんです。

湯川 秀樹 先生も25歳で大阪大学の講師に採用された時点で論文はゼロだったそうです。採用後、当時の学長に促されて28歳で最初に書いた論文が、ノーベル物理学賞を受賞した中間子の存在を予測した論文です。日本はまだ採用ポストも少ない頃、ポテンシャルのある人を見出して採用し、活躍の場を用意する仕組みがあり、客観的証拠は不十分でも、大きく伸びる人を見つけだし、育てる制度が機能していたことは驚くべきことです。

日本では入試と教員採用に客観的なエビデンスがいります。数字による客観的な物差しを求めると、その物差しの上で自分の評価が上がるように必ずチューニングするんです。それが大事なことを見落とすきっかけになる。この問題を回避するにはどうしたらいいのか、考えていかなければいけません。

平川 私の知り合いで、スタンフォード大学の教授がいるのですが、彼の採用時に、ロバート・ラフリン先生が同僚教授に「彼には見どころがあるから5年間は論文を出さなくても大目に見てやって欲しい」と言われたそうです。その後、彼は教授になりました。主観的に何か感じるものがあった時には、しばらくは自由に進んでもらう大らかさが大事なのでしょうね。

榊 それには「よく見ている」ことが条件だと思うんです。論文を何報出したとか、業績リストは時間をかけなくても見ることができます。でも、見どころがあるかどうかは、しっかり見ていないといけない。客観的な指標は、その人物をよく見ていない人でも納得できる材料なんです。日本では、公平性を求めるあまり、誰が見ても明白な証拠になるものに頼ってしまう。これは、日本を弱体化する要素になる気がしています。

今こそ本気で大学から日本を変えていく

榊 最近は海外に出ることを躊躇する若者が増えているとのことですが、留学すると、大学のポストを得るチャンスが減ると考え、避けているようです。「大学教員のポストは海外で1年以上の研究経験がないと応募できない」とすれば、一気に変わるのではないでしょうか。また、企業や国研も海外での留学や研究経験者を積極的に採用してほしいですね。平川 東大にも大学本部の予算で1年間、海外留学ができる制度があるのですが、あまり使う人がいないと聞いています。

榊 他方、学生が自分の人生設計に見通しが持てるよう、大学での雇用体制を充実させることが必要ですね。残念ながら、日本全体では、運営交付金が減り、国立大学が雇用する教員のポストは、どんどん減っています。東大などは外部資金を多く獲得しているので、教員の人件費が運営費に占める比率が46~47%ですが、私が理事長を務める奈良国立大学機構の人件費比率は75%以上です。昨今、給料を上げる流れもあり、国立大学の運営はさらに厳しくなる見通しです。学生を一段と成長させる大学がこうした状況にあるのは残念なことです。

国公立大学に約6万人、私立に約10万人の教員がいます。国は、国立大学86校の運営費に1兆1,000億円を出していますが、75%以上の大学生を育てている600を超す私立大学には4,000億円しか出していないため、私立の教員の多くは授業料で雇用されています。国を守るために必要な自衛隊では20万人以上を国費で雇っていますが、日本の高等教育を守る大学教員16万人の多くは、授業料収入で雇われています。財政が厳しいことはわかりますが、欧州や米国の事例も参考に、日本の人材育成、特に、高等教育の充実の必要性を国民に広く認識してもらい、教員、特に若手教員、の雇用を充実させたいものです。もちろん、大学教員の教育と研究への取り組みを一段と高めることと、セットにした上ですが。

最近は、複数の組織と雇用契約を結ぶクロスアポイント制度が検討されています。この制度がうまく機能するか否かは不明ですが、期待したいですね。例えば、私立大学で5割を負担し、国立大学で5割を負担する形で一人の教員を雇用することで、私立大学と国立大学の間の教育上の連携や研究機器の共用や共同研究を進めることができれば、総予算をさほど増やさなくても、教育と研究が強化できるのではないでしょうか。今後は、国立大学や国立研究所と私学とのつなぎを充実させていくことが大切だと考えています。

日本を良くしていくために、どうしないといけないのか。多くの人が気付いていると思います。新たな取り組みを実現するには、組織間で学びあい、支えあい、高め合うことが必要です。日本は今、国際的な存在感がかなり弱まりましたが、復元力は残っていると思います。

平川 今が、ぎりぎりかもしれません。

榊 そうですね。国の運営も、研究室づくりと似ていて、実績は少ないが、意欲に富む若手研究者になったつもりで、ゼロから本気で取り組んだら、確実に進むと思います。例えば、生産技術研究所も、戦後に第二工学部が廃止されて誕生したわけですが、2つの見方があったと聞いています。一方の見方は、戦争中に技術者を増やすために発足させた第二工学部の教職員を失業させないために作られたという、やや後ろ向きの見方です。他方は、日本の産業を再生させるために必要な工学研究を進めるために誕生させたという前向きの見方です。いずれにも真実がありますが、未来に向けたビジョンのほうが、関係者を元気づけ、新たなものを生み出すのにつながる点で、はるかに価値があると言えるでしょう。

なお、「なぜ第二工学部を発足させたか」についても、二つの説があると聞いています。一方は、戦時に必要な、艦船や航空機などの生産を加速するために、優秀な技術者を増やすために設立したという公式見解です。他方は、理工系進学者は徴兵を免れることができたので、工学系の定員を増やし、優秀な学生たちをなるべく戦地に送らないようにすることで、戦後の復興に備えたという見解です。実際、第二工学部誕生のおかげで、多くの人材が命拾いをし、戦後の産業復興で大いに活躍しています。

こうした事例からも明らかなように、大学は、次の時代に向けて優れた人材を育てながら、新たな学術文化を創造していくことが最も重要です。生研は、戦後の産業復興を学術的に支える使命を持って誕生しましたが、その後も、国内外の状況が変化する中、時代に応えた役割を果たしながら、成長してきました。今後、日本だけでなく、世界的な観点からも、果たすべき役割はさらに大きくなると思います。大いに期待しています。

平川 ぜひ肝に銘じて頑張りたいと思います。

前列左から平川教授、榊名誉教授、後列左から佐藤教授、松山准教授

(注1)当時は、Fortranの1行の命令を1枚のパンチカードを用いて、プログラミングしていた。

(注2)ベル研究所 かつてアメリカの巨大通信グループだったベル・システムの研究開発部門。トランジスタ、通信衛星、携帯電話、デジタル情報理論など数多くのイノベーションを起こした。現在はフィンランドの通信機器大手ノキア傘下。