東京大学生産技術研究所(略称生研)は東京都目黒区駒場に拠点を持つ工学を中心とした研究所です。

120名を超える教授、准教授、講師のそれぞれが研究室を持ち、

国内外から1,000人を超える研究者たちが、基礎から応用まで、

明日の暮らしをひらく様々な研究をおこなっています。

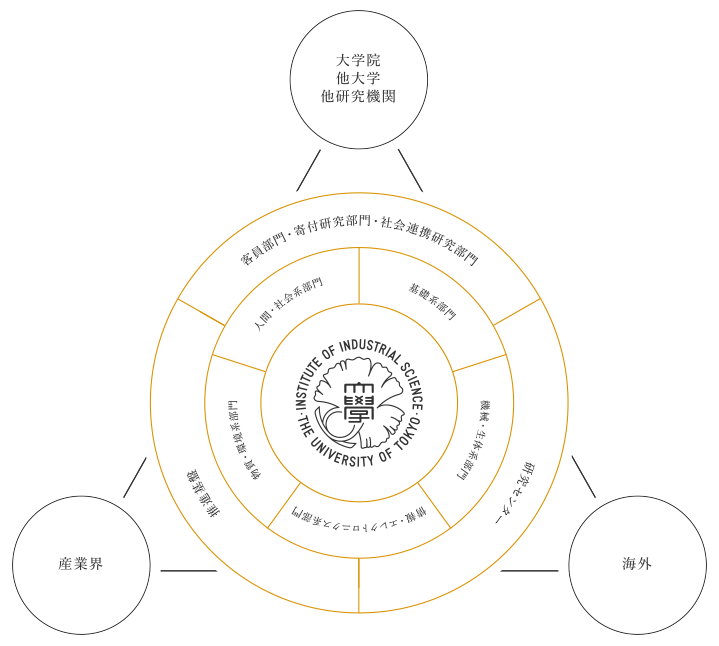

研究室は5研究部門のいずれかに所属し、そのうちの半数ほどは

研究センター、連携研究センター、基盤などにも属しています。

また、いくつかの研究室がまとまり、共通の研究目的で研究グループや研究会、研究ユニットを作り、

さらに発展して独自の予算とスペースを獲得できる研究センターとなることもあります。

活動領域は横断的で量子レベルのミクロな世界から地球・宇宙レベルまでと大きく

工学のほぼすべての分野をカバーしています。

大学に附置された研究所としては日本最大級です。