○発表のポイント:

◆培養筋肉細胞と3次元筋組織の熟成によって、肉の味の鍵となる遊離アミノ酸(FAAs)が顕著に増加することを明らかにしました。

◆分化によって一度減少したFAAsは、熟成によって再び増加することが確認されました。さらに熟成後の培養肉は市販の牛肉よりも高いFAAs含有量を持つことが示されました。

◆培地中のFAAs濃度を変化させることで、細胞内FAAsも変化することが確認され、培養条件によって培養肉の味(甘味、うま味、苦味)を制御できる可能性が示されました。

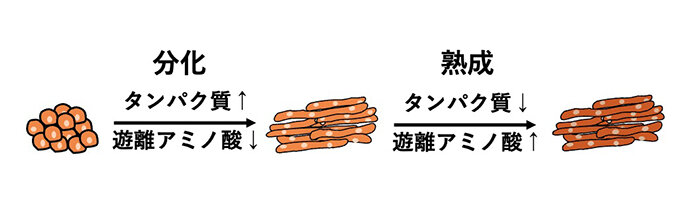

分化の過程と熟成の過程では、タンパク質と遊離アミノ酸量は逆の挙動を示す

○概要:

東京大学 生産技術研究所 竹内 昌治 特任教授(本務:同大学大学院情報理工学系研究科 教授)と、同大学大学院工学系研究科 古橋 麻衣 大学院生らによる研究グループは、分化(注1)と熟成(注2)という工程が、培養筋細胞や培養筋組織の遊離アミノ酸(FAAs)(注3)の量や組成を変動させ、熟成が培養肉(注4)のFAAs量を大幅に高めることを明らかにしました。

本研究は、培養肉における風味の重要な指標であるFAAsに着目し、それが分化と熟成というプロセスによってどう変化するかを初めて詳細に解析しました。従来の研究がタンパク質由来のアミノ酸組成に焦点を当てていたのに対し、本研究ではLC-TOFMS(注5)による微量測定技術を活用してFAAsの動態を精密に捉えた点で新規性があります。さらに、培養条件の工夫(培地のFAAs濃度変更)によって細胞内のFAAs濃度が変化することを明らかにし、培養肉のFAAs組成を培養条件によって操作できる可能性を示しました。

本成果は、培養肉の味を構成する分子レベルの知見を提供し、今後の味が制御された培養肉の開発に貢献します。培養肉の市場受容性を高めるためには、風味の科学的評価が不可欠です。本研究はその基礎的評価指標のひとつとしてFAAs解析を行い、風味設計に向けた培養制御の道を拓きました。

○発表者コメント:竹内 昌治 特任教授の「もしかする未来」

培養肉の味は何によって決まるのか?様々な要因が予想されてきましたが、本研究は少なくとも培養条件が味成分に大きく影響する可能性を示した点で、重要な一歩となりました。遊離アミノ酸の組成を指標とすることで風味の設計が可能となれば、「おいしさはどこから生まれ、どのように作れるのか」という問いに、科学的な解の一端を示すことができると考えています。

○発表内容:

これまでの培養肉研究では、栄養価や培養手法の検討が中心であり、実際の「味」を構成する分子成分に焦点を当てた研究は限られていました。特に、肉の味に深く関与する「遊離アミノ酸(FAAs)」に関する知見はほとんどなく、培養肉と従来の食肉との味の差異やその制御方法は明らかになっていませんでした。

本研究では、ウシ筋肉由来の細胞を用いて、分化や熟成といった工程が細胞内のFAAs量と組成に与える影響を、最新のLC-TOFMSにより詳細に解析しました。まず、筋芽細胞(myoblast)とそれを分化させた筋管細胞(myotube)を比較した結果、分化によって細胞内のFAAs量が一時的に減少し、タンパク質合成が促進されることが示されました(図1)。しかし、その後4〜14日間にわたって低温下で保存する熟成工程を経ると、タンパク質が分解され、FAAs量が再び大きく増加することが明らかになりました(図2)。特に熟成過程では、苦味系・甘味系アミノ酸の顕著な増加が観察され、これらが熟成に伴う味覚成分の強化に寄与していると考えられます。

また、乾燥重量当たりのFAAs含量を市販の牛肉と比較したところ、非熟成状態であっても培養細胞の方が2倍以上高いFAAs濃度を有しており、細胞自体が強い味を有する可能性が示されました。さらに、培養培地中のアミノ酸濃度を調整することで、細胞内のFAAs組成を人工的に操作できる可能性が示されました(図3)。このことから、将来的には「狙った味」を持つ培養肉の設計も可能になると期待されます。

これらの知見は、これまで感覚評価や官能検査に頼っていた「おいしさ」を科学的に定量評価するための新たな指標となるとともに、培養肉の風味改良に向けた培養手法構築に資するものです。

図1:筋細胞と牛肉のFAAs量の比較

筋芽細胞と筋管細胞、牛肉のFAAs量を比較した。分化に伴いFAAsは減少するが、牛肉と比較し2倍以上のFAAsを有していた。なお、細胞(筋芽細胞と筋管細胞)はうまみ系アミノ酸が多い傾向にあった。

図2:熟成に伴うFAAs変化

筋芽細胞と筋管細胞の熟成に伴う変化を測定した。熟成に伴い、遊離アミノ酸量が顕著に増加した。

図3:培地中アミノ酸が細胞内FAAs濃度に与える影響

培地中のアミノ酸濃度を甘味、うま味、苦味の3種類の味の観点から分類し、それぞれ0.1倍~5倍の濃度に変化させたカスタム培地を作製し、細胞培養した。細胞内FAAs濃度を測定した結果、カスタム培地で増強したアミノ酸に対応するFAAsの増加が確認された。

本研究成果は、Food Chemistry誌において速報版が5月16日(日本時間)にオンラインにて公開されました。

○発表者・研究者等情報:

東京大学

生産技術研究所

竹内 昌治 特任教授(本務:大学院情報理工学系研究科 教授)

大学院工学系研究科

古橋 麻衣 博士課程

○論文情報:

〈雑誌名〉Food Chemistry

〈題名〉The effects of differentiation and aging on free amino acid profiles in cultured bovine muscle tissue

〈著者名〉Mai Furuhashi, Shoji Takeuchi*

〈DOI〉10.1016/j.foodchem.2025.144753

○研究助成:

本研究は、国立研究開発法人科学技術振興機構「未来社会創造事業:JPMJMI20C1」の支援により実施されました。

○用語解説:

(注1)分化

細胞が特定の機能を持つ形へと発達する過程。筋芽細胞が筋肉細胞(筋管)へと成熟することにより、構造や代謝が変化する。

(注2)熟成

低温下で一定期間保存することでタンパク質が分解され、FAAsが生成・蓄積する過程。肉の風味や柔らかさが向上する。

(注3)遊離アミノ酸(FAAs)

タンパク質に結合していない自由な状態のアミノ酸。肉の旨味・甘味・苦味などの味に直接影響を与える。

(注4)培養肉

動物から採取した細胞を体外で培養・分化させて作る肉。環境負荷や倫理的課題を低減できる持続可能な食肉代替品として注目されている。

(注5)LC-TOFMS(液体クロマトグラフ飛行時間型質量分析)

極微量の化合物を高精度で分析できる手法。今回の研究では細胞内FAAsを定量的に測定するために用いられた。

○問い合わせ先:

東京大学 生産技術研究所

特任教授 竹内 昌治(たけうち しょうじ)(本務:大学院情報理工学系研究科 教授)

Tel:03-5452-6545

E-mail:takeuchi (末尾に"@hybrid.t.u-tokyo.ac.jp"をつけてください)