東大駒場リサーチキャンパス公開2025(開催日:2025/5/30-31)

東京大学 生産技術研究所・先端科学技術研究センターは、2025年5月30日(金)、31日(土)の2日間にわたり、東京大学駒場リサーチキャンパス公開2025を開催します。

東大駒場リサーチキャンパス公開は、東京大学の附属研究所である先端科学技術研究センターと生産技術研究所が所在するキャンパスで開いている、年に一度の一般公開です。この一般公開では、普段は入ることのできないさまざま分野の研究室内部の見学や、世界で活躍する研究者たちによる最先端の研究成果にふれる機会を提供しています。

企業や他研究機関の研究者、東京大学の学生はもちろん、近隣住民や未来の科学者である小中高生も数多くご参加いただいています(2024年は2日間でのべ約7,600人)。ぜひご参加ください。

見学可能な多数の研究室、各種イベントに関する最新の情報は、5月中旬頃に東大駒場リサーチキャンパス公開2025特設ウェブサイトに掲載します。

開催概要

東大駒場リサーチキャンパス公開2025 ―ここで、未来に挑む―

開催日時: 2025年5月30日(金)・31日(土) 各日10:00~17:00

開催場所: 東京大学駒場リサーチキャンパス(駒場IIキャンパス) 東京都目黒区駒場4-6-1

最寄り駅からのアクセス(Googleマイマップ)

詳細: 東大駒場リサーチキャンパス公開2025特設ウェブサイト

来場の際は参加登録が必要です。スムースな入場のため、オンラインでの事前登録をおすすめしています。くわしくは上記の特設ウェブサイトをご覧ください。

生研ピックアップ企画

当日は、生産技術研究所の各研究室の多くが研究室公開や展示を実施しています。そのうち一部をピックアップしてご紹介します。

基礎系部門

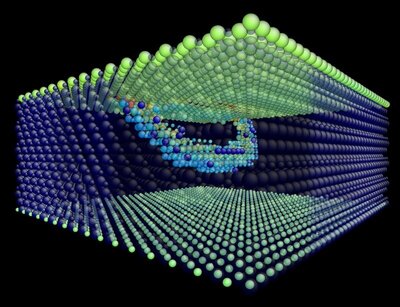

梅野 宜崇

ナノ・マイクロ域の機械物理とマルチスケール解析

材料強度・物性を司るナノ・マイクロ域の機械物理解明のためのシミュレーション研究を紹介。

ナノ・マイクロ域の機械物理とマルチスケール解析

材料強度・物性を司るナノ・マイクロ域の機械物理解明のためのシミュレーション研究を紹介。

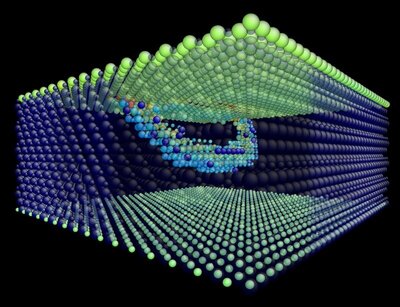

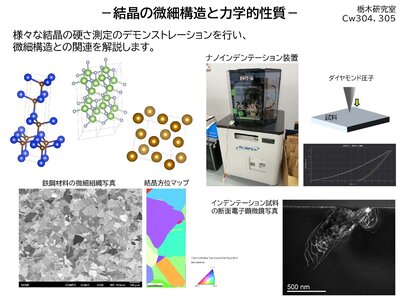

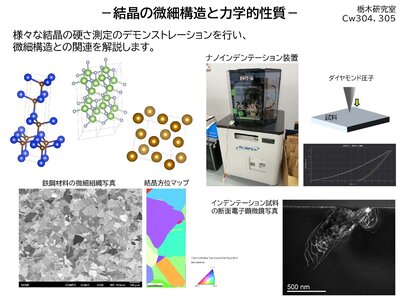

栃木 栄太

結晶の微細構造と力学的性質

様々な結晶性材料の力学的性質をミクロの視点から解説します。

結晶の微細構造と力学的性質

様々な結晶性材料の力学的性質をミクロの視点から解説します。

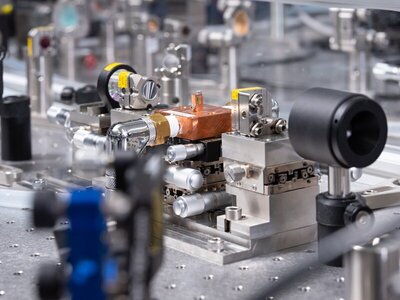

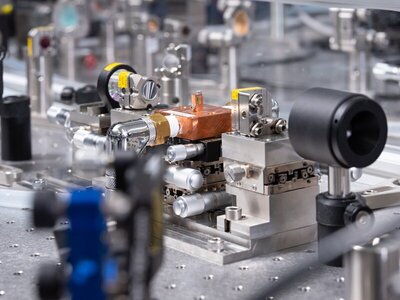

芦原 聡

最先端赤外レーザーで拓く光科学

最先端の赤外レーザーを体感できるデモ実験を通じて、分子検出や反応制御技術について紹介します。

最先端赤外レーザーで拓く光科学

最先端の赤外レーザーを体感できるデモ実験を通じて、分子検出や反応制御技術について紹介します。

清田 隆

地盤災害軽減への挑戦

地質・地盤・地形・地震など,地圏に関連する専門分野からの科学的アプローチにより,社会基盤に甚大な影響を及ぼす液状化等の自然災害の軽減・防止を目的とした研究について展示

地盤災害軽減への挑戦

地質・地盤・地形・地震など,地圏に関連する専門分野からの科学的アプローチにより,社会基盤に甚大な影響を及ぼす液状化等の自然災害の軽減・防止を目的とした研究について展示

機械・生体系部門

金 範埈

刺す・計る・治す

本研究室では、生体分解性のポリマーを用いたマイクロニードルパッチの開発(既に美容・化粧品分野では実用化)を、将来ワクチンパッチや予防医学のセンサー用パッチという観点から取り組んでいる。MAP(Microneedle Array Patch)の開発とその医療への応用などを紹介し医工学連携研究に関して理解を深めていく。

刺す・計る・治す

本研究室では、生体分解性のポリマーを用いたマイクロニードルパッチの開発(既に美容・化粧品分野では実用化)を、将来ワクチンパッチや予防医学のセンサー用パッチという観点から取り組んでいる。MAP(Microneedle Array Patch)の開発とその医療への応用などを紹介し医工学連携研究に関して理解を深めていく。

川勝 英樹

力と音で極微を探る・学生工房公開

カラーで原子を見る、受精の力を計測する、臓器の動きを測る。/学生工房公開・作品例公開・ミニアイデアソン!

力と音で極微を探る・学生工房公開

カラーで原子を見る、受精の力を計測する、臓器の動きを測る。/学生工房公開・作品例公開・ミニアイデアソン!

DLX Design Lab

【展示】Science×Design:デザインの可能性

本展示では、東京大学の研究者との協働によって生まれたプロジェクトの一部をご紹介しています。デザインの力でアカデミアの知を社会につなぐことを目指し、これまでに50件を超えるプロジェクトに取り組んできました。多様な分野の研究とデザインが交差することで生まれる新たな可能性をご覧ください。

【展示】Science×Design:デザインの可能性

本展示では、東京大学の研究者との協働によって生まれたプロジェクトの一部をご紹介しています。デザインの力でアカデミアの知を社会につなぐことを目指し、これまでに50件を超えるプロジェクトに取り組んできました。多様な分野の研究とデザインが交差することで生まれる新たな可能性をご覧ください。

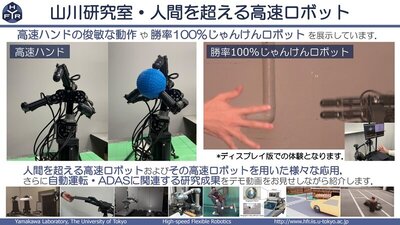

山川 雄司

人間を超える高速ロボット

人間を超える高速ロボットおよび高速ロボットを用いた様々な研究成果を紹介する.また,高速ロボットハンドやディスプレイ版じゃんけんロボットを展示する.

人間を超える高速ロボット

人間を超える高速ロボットおよび高速ロボットを用いた様々な研究成果を紹介する.また,高速ロボットハンドやディスプレイ版じゃんけんロボットを展示する.

情報・エレクトロニクス系部門

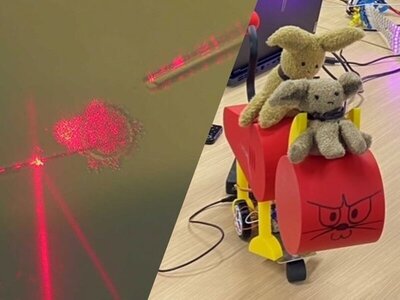

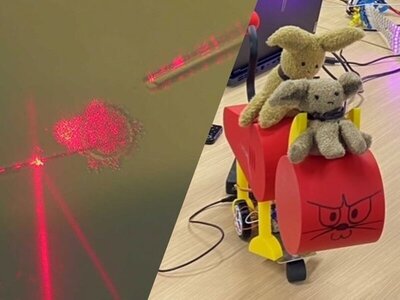

野村 政宏

ナノテクで熱を電気に

身の回りの使われていない熱で発電する環境にやさしい発電技術を紹介します。ほんのり温かいところに置けば永久に発電します!氷とお湯の温度差でおもちゃの電車が走ります!

ナノテクで熱を電気に

身の回りの使われていない熱で発電する環境にやさしい発電技術を紹介します。ほんのり温かいところに置けば永久に発電します!氷とお湯の温度差でおもちゃの電車が走ります!

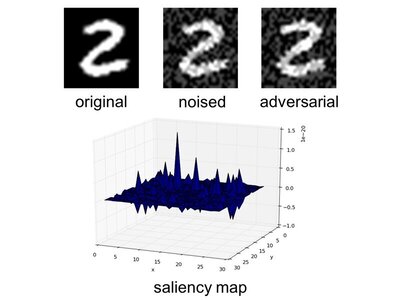

松浦 幹太

暗号と情報セキュリティ

高機能暗号方式や、暗号資産の安全性向上など、様々なセキュリティ技術の研究を紹介する。

暗号と情報セキュリティ

高機能暗号方式や、暗号資産の安全性向上など、様々なセキュリティ技術の研究を紹介する。

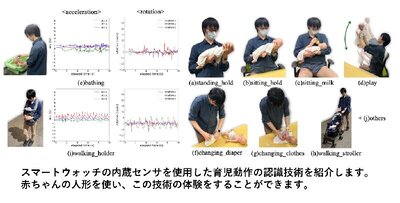

瀬崎 薫

都市センシングとユビキタスコンピューティング

IoTやユビキタスコンピューティング、機械学習を活用したセンシング技術の研究を紹介

都市センシングとユビキタスコンピューティング

IoTやユビキタスコンピューティング、機械学習を活用したセンシング技術の研究を紹介

松久 直司

伸縮性エレクトロニクス

ゴムのように伸び縮みする電子材料やそれを用いたセンサやディスプレイについて紹介します。

伸縮性エレクトロニクス

ゴムのように伸び縮みする電子材料やそれを用いたセンサやディスプレイについて紹介します。

物質・環境系部門

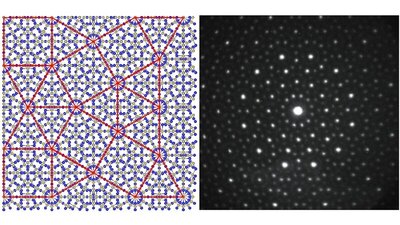

徳本 有紀

ファンデルワールス層状準結晶の科学

正三角形と正方形を使って非周期的なタイル張りに挑戦しよう!実際の物質の作製と物性の研究についても紹介します。

ファンデルワールス層状準結晶の科学

正三角形と正方形を使って非周期的なタイル張りに挑戦しよう!実際の物質の作製と物性の研究についても紹介します。

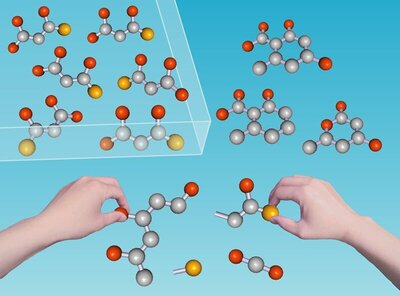

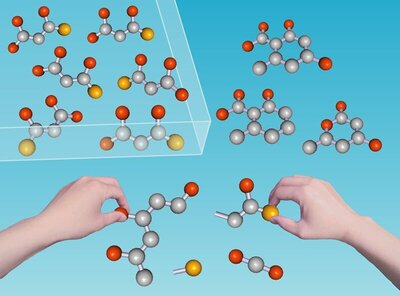

工藤 一秋

バイオインスパイアード有機合成化学

生体分子・生合成からヒントを得た有機合成法の開発について紹介する

バイオインスパイアード有機合成化学

生体分子・生合成からヒントを得た有機合成法の開発について紹介する

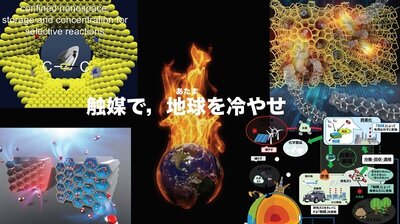

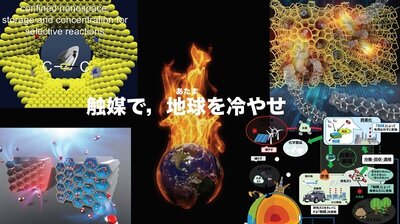

小倉 賢

元素循環型社会構築に向けた触媒システム設計

触媒による元素循環革命

元素循環型社会構築に向けた触媒システム設計

触媒による元素循環革命

八木 俊介

考えよう!蓄電池の科学

蓄電池の科学とその未来を一緒に考えてみましょう。電池材料のサンプル展示も行っています。

考えよう!蓄電池の科学

蓄電池の科学とその未来を一緒に考えてみましょう。電池材料のサンプル展示も行っています。

人間・社会系部門

酒井 雄也

未来の建設材料:植物性コンクリートから月面コンクリートまで

持続可能な社会の実現に向けて研究している、食材を原料とした素材、月面でも製造可能な素材など、新たな建設材料を展示します

未来の建設材料:植物性コンクリートから月面コンクリートまで

持続可能な社会の実現に向けて研究している、食材を原料とした素材、月面でも製造可能な素材など、新たな建設材料を展示します

鳥海 梓

自ら語る「みち」:安全・快適に使える道路・街路のつくりかた

人々が自然と、その場に相応しい安全な振る舞いをするようになる道路・街路を目指した研究紹介。

自ら語る「みち」:安全・快適に使える道路・街路のつくりかた

人々が自然と、その場に相応しい安全な振る舞いをするようになる道路・街路を目指した研究紹介。

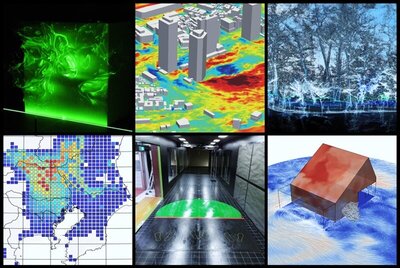

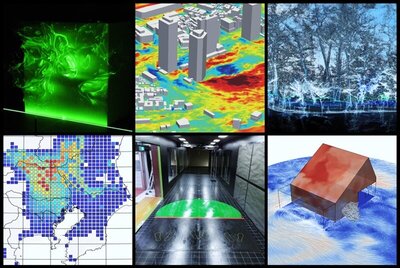

菊本 英紀

環境センシングとデザイン

安全で快適、スマートな都市・建築空間の創造には、現在および未来の環境把握や予測と、それに基づく設計・制御が必要不可欠です。本研究室では、コンピューティング・デジタル技術を駆使し、主に空気・熱環境を対象に、高度なモニタリングやシミュレーションに基づく環境センシング技術の開発とそれらの環境デザインへの応用に取り組んでいます。

環境センシングとデザイン

安全で快適、スマートな都市・建築空間の創造には、現在および未来の環境把握や予測と、それに基づく設計・制御が必要不可欠です。本研究室では、コンピューティング・デジタル技術を駆使し、主に空気・熱環境を対象に、高度なモニタリングやシミュレーションに基づく環境センシング技術の開発とそれらの環境デザインへの応用に取り組んでいます。

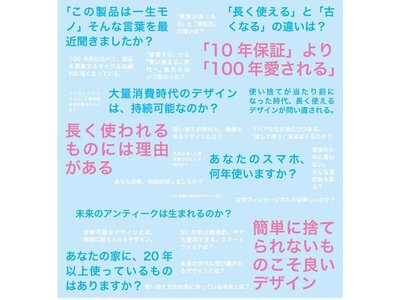

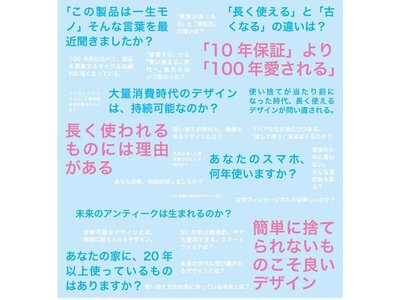

川添 善行

長く使い続けるための秘密 / 建築と都市

どんどんと製品のサイクルが短くなる現代ですが、ほんとうに持続的なことは「長く使うこと」だと思います。建築や都市を中心に、長く使い続けるための工夫を探ります。

長く使い続けるための秘密 / 建築と都市

どんどんと製品のサイクルが短くなる現代ですが、ほんとうに持続的なことは「長く使うこと」だと思います。建築や都市を中心に、長く使い続けるための工夫を探ります。

東大駒場リサーチキャンパス公開2025特設ウェブサイト

東大駒場リサーチキャンパス公開2025特設ウェブサイト