○発表のポイント:

◆毎年1兆個規模の大量のセンサを社会が消費する「トリリオンセンサ社会」の実現に向けて、環境の未利用エネルギーを収穫してセンサに電力を提供しうる「エナジーハーベスト技術」が重要であり、大量生産可能な高性能熱電発電素子の実現が期待されています。

◆熱の流れを制御するナノ構造を用い、大面積で大量生産が可能なシリコン熱電発電素子を実現し、これまでのシリコン薄膜を用いた素子に比べ、10倍以上大きな発電性能を達成しました。

◆膨大な需要が見込まれるセンサの自立電源として活躍が期待でき、老朽化したインフラのモニタリングへの活用などにより、社会の安全性向上に貢献することが期待されます。

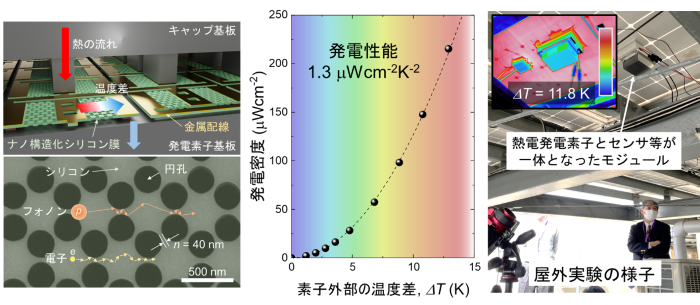

ナノ構造化シリコン膜を用いた熱電発電素子と温度差に対する発電密度、及び屋外実験の様子

○概要:

東京大学 生産技術研究所の柳澤 亮人 特任助教、野村 政宏 教授らは、ナノ構造化シリコン薄膜を用いた熱電発電素子を開発し、シリコンウエハ上に半導体プロセスで大量に生産しうる熱電発電素子として世界最高の性能を達成しました。従来のシリコン薄膜を用いた発電素子と比較して10倍以上の性能向上を実現したことにより、より小さな温度差からでもセンサを駆動する電力を得ることが可能になり、トリリオンセンサ社会を支えるエナジーハーベスト技術として広く利用されることが期待されます。

本研究は、物質・材料研究機構の森孝雄 分野長、ドイツフライブルク大学のオリバー・ポール 教授、セイコーフューチャークリエーション株式会社、TOPPAN株式会社、前田建設工業株式会社と共同で行いました。

○発表内容:

〈研究の背景〉

毎年1兆個のセンサが消費されるトリリオンセンサ社会が到来しつつあり、電池を使用せずにセンサを駆動するために、環境中の未利用エネルギーから発電するエナジーハーベスト技術が重要性を増しています。ゼーベック効果(注1)を利用した熱電発電は、温度差から発電ができるため、環境中に存在する小さな温度差から発電するエナジーハーベスト技術としての活用が期待されています。熱電発電素子は既に実用化されていますが、より低価格で環境に優しく、膨大な需要に応えられる素子が好ましく、その候補のひとつとしてシリコンを用いた素子の研究開発が進められています。

熱電発電では、電気を通しやすく熱を通しにくい材料ほど性能が高く、シリコンはもともと熱を通しやすいため熱電材料としての性能は高くありません。しかし、ナノ構造を用いると、熱を通しにくくすることができ、熱電材料としての性能を向上することが可能です。シリコンをナノ構造化すると性能が飛躍的に高まることが報告されてきましたが、その多くは基礎研究にとどまっています。発電素子として応用するためには、環境中の温度差から発電部となるナノ構造に熱を効率的に伝える構造が必要であり、素子全体の熱設計を行った素子構造の作製と大面積化が重要な課題となっていました。

〈研究の内容〉

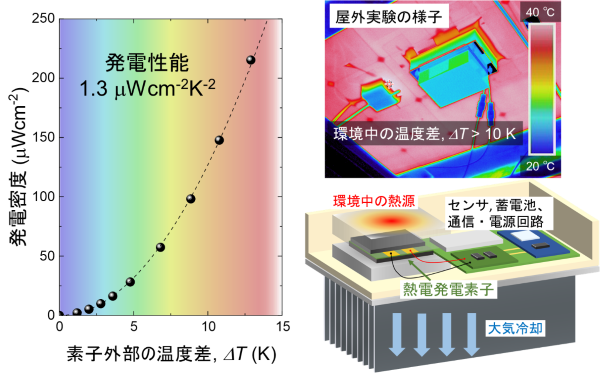

本研究では、シリコンウエハを用いてシリコン薄膜にナノ構造を形成した熱電発電素子を開発し、高い発電性能を実現しました。リソグラフィプロセス(注2)を用いてナノ構造を含む全ての構造を作製可能であり、これまで課題であった素子の大面積化を実現しました。図1に発電素子の模式図とナノ構造の電子顕微鏡像を示します。発電素子は、ナノ構造が作製された発電素子基板に、マイクロスケールの熱流制御構造が作製されたシリコンキャップ基板を張り合わせることで作製され、広く普及しているトランジスタや加速度センサなどと同様の一般的な手法で作製することができます。図1の上の図のように素子の面直方向に温度差があるとき、素子内部に熱が流れ、ナノ構造化シリコン膜に生じた温度差によって電圧が発生し、センサを駆動するための電力が得られます。

発電部となる厚さが約1 µmのナノ構造化シリコン膜には、図1の下の図のように直径260 nm程度の円孔が形成されています。円孔壁面の間隔nは狭いところで40 nmになっており、これは電気を運ぶ電子の平均自由行程(注3)よりも大きく、熱を運ぶフォノン(注4)の平均自由行程よりも小さく設計されています。そのため、電気の流れを保ちつつ、熱の流れを抑制することができ、熱電発電素子の性能を向上することができます。

図1. ナノ構造化シリコンを用いた熱電発電素子の模式図とナノ構造の電子顕微鏡像

ナノ構造化シリコン膜の宙づり構造と垂直方向の柱構造を接触させることにより、素子面直方向の温度差から素子内部に熱の流れが生まれ、ナノ構造化シリコン膜の両端に温度差が生じる(上の図)。ナノ構造の寸法は熱を運ぶフォノンと電子の平均自由行程の違いに着目して適切に設計されており、電子がナノ構造の隙間を流れる一方でフォノンの流れは抑制され、発電性能が向上する(下の図)。

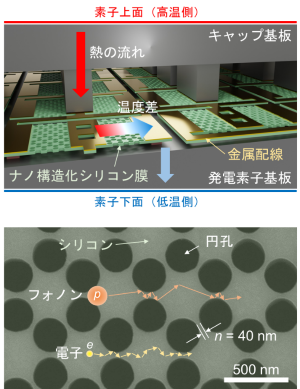

図2に面積当たりの発電密度を測定した結果を示します。素子の上下面間に与える温度差を大きくしていくと、発電密度は二乗で増加し、温度差9 K(絶対温度、ケルビン)において100 µWcm-2に達します。この電力は、例えば温度センサを一日に一回駆動しデータを送信するのに十分な性能です。発電性能の指標として用いられる温度差の二乗で規格化した発電密度は1.3 µWcm-2K-2であり、これまでのシリコン薄膜を用いた熱電発電素子と比較して10倍以上の性能が得られています。

熱電発電素子とセンサや通信回路が一体となったセンサモジュールを開発し、屋外環境における評価試験を行った結果、モジュールに対して最大10 K以上、4日間平均で3 K以上の温度差が得られることが確認されました。今後、10 cm2程度の素子面積とすることで、平均して100 µW以上の発電が可能になります。

図2. 素子外部の温度差に対して測定された発電密度と屋外実験の様子、センサモジュールの概要

面積当たりの発電密度は温度差の二乗に比例し、9 Kの温度差から100 µWcm-2の発電密度が得られ、温度差で規格化した発電性能として、1.3 µWcm-2K-2を達成した(左図)。屋外における発電素子の評価試験において、モニタリングしたい構造物に熱電発電素子とセンサなどが一体となったエネルギー自立型センシングモジュールを設置した場合に10 K以上の温度差が利用できることを確認した(右図)。

〈今後の展望〉

開発したシリコン熱電発電素子は、センシング応用が可能な発電密度を達成しており、今後、さらに素子を大面積化することで、トリリオンセンサ社会で活躍することが期待されます。また、張り合わせ手法を用いた3次元的な構造は、他の薄膜熱電材料を用いた発電素子にも適用できるため、より多くの熱電材料がデバイス化可能になります。

○発表者・研究者等情報:

東京大学 生産技術研究所

柳澤 亮人 特任助教

小池 壮太 博士課程:研究当時

縄江 朋季 修士課程:研究当時

野村 政宏 教授

○論文情報:

〈雑誌名〉Materials Today Physics

〈題名〉High-power-density hybrid planar-type silicon thermoelectric generator with phononic nanostructures

〈著者名〉R. Yanagisawa, S. Koike, T. Nawae, N. Tsujii, Y. Wang, T. Mori, P. Ruther, O. Paul, Y. Yoshida, J. Harashima, T. Kinumura, Y. Inada, and M. Nomura*

〈DOI〉10.1016/j.mtphys.2024.101452

○研究助成:

本研究は、科学技術振興機構 戦略的創造研究推進事業 CREST「微小エネルギーを利用した革新的な環境発電技術の創出(研究総括:谷口 研二)」の研究課題「フォノンエンジニアリングに立脚した熱電給電センシングシステム(課題番号:JPMJCR19Q3)」、科学技術振興機構 未来社会創造事業 大規模プロジェクト型「磁性を活用した革新的熱電材料・デバイスの開発(課題番号:JPMJMI19A1)」(代表研究者:森孝雄)、日本学術振興会 科学研究費助成事業「基盤研究(A)(課題番号:21H04635)」などの支援により実施されました。

○用語解説:

(注1)ゼーベック効果

熱電効果の一種で、物体の温度差が電圧に直接変換される現象。生じる電圧は温度差の大きさに比例して増加する。

(注2)リソグラフィプロセス

シリコンウエハなどの基板上に感光性の膜を塗布し、光やX線・電子線などを所望のパターン形状に露光することで、基板にマイクロ・ナノスケールの加工を行う技術。一度のリソグラフィで同一基板上の多数の素子に加工ができ、素子の大量生産が可能。

(注3)平均自由行程

運動する粒子が、お互いに衝突などにより大きくエネルギーと進行方向を変えるまでに移動する平均距離のこと。

(注4)フォノン

物質中において格子振動を量子化した準粒子の一種で、固体中の格子振動による熱伝導はフォノン粒子による熱の輸送に対応する。

○問い合わせ先:

東京大学 生産技術研究所

教授 野村 政宏(のむら まさひろ)

Tel:03-5452-6303

E-mail:nomura(末尾に"@iis.u-tokyo.ac.jp"をつけてください)