4月11日(金)、第13回海中海底工学フォーラム・ZERO(https://seasat.iis.u-tokyo.ac.jp/UTforum/)が、本所コンベンションホールで開催された。本フォーラムは、理学と工学の水面下の接点を探るべく、年に2回、本所(春)と本学 大気海洋研究所(秋)にて、海中海底工学に関する最新の動向を取り上げて開催されている。今回は、現地参加を基本とし、オンラインは原則遠方からの参加者に限り、158名が現地参加、99名がオンライン参加した。今後は、本所では現地開催、大気海洋研究所ではハイブリッド開催を基本とする方針である。

本所 巻 俊宏 准教授(幹事)による開会の挨拶の後、フォーラム前幹事である大気海洋研究所 道田 豊 特任教授が、今年1月に急逝された同所 徳山 英一 名誉教授との思い出を語り、皆で黙祷を捧げた。徳山先生には、フォーラム前々幹事として大いにご活躍いただいた。謹んでご冥福を祈りたい。

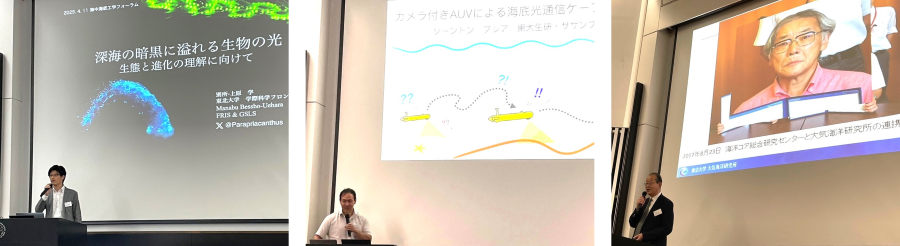

続いて8件の講演が行われた。前半の3件はサイエンス。東北大学 別所-上原 康人 助教による「深海の暗黒に溢れる生物の光ー生態と進化の理解に向けて」は、太陽光の届かない暗い海中では、76%もの生物が発光するという事を、なまこなどの仲間を例に解説された。また、大気海洋研究所 細野 将汰 博士課程学生による「「誕生日」で決定するヤリイカの雄の繁殖戦術」は、早生まれと遅生まれのヤリイカでは身体の大きさが異なり、遅生まれの雄は、体が小さく、競争はせずにペアの間に割り込むように繁殖することが報告された。寿命の短い生物が獲得した子孫を残すための戦術に感嘆した。広島大学 秋澤 紀克 准教授による「しんかいで見つけたすごい石」は、日本海溝付近の深海6500mで発見した大量のマントルのカケラの解析から、高圧力の環境で生成される石榴石(ガーネット)が含まれることが分かり、発見されたマントルは世界最深部由来であると判明した、と報告され、新進気鋭の研究者が会場を盛り上げた。

サイエンスの後は工学。独立行政法人 エネルギー・金属鉱物資源機構 金属海洋資源部 栗原 健一 部長から本所の自律型海中ロボット(AUV)による7年間にわたるコバルトリッチクラスト調査についてのサマリー。続いて、クロスアポイント兼務のため、英国滞在が多く、今回、久しぶりのリアル登場となった本所 ソーントン ブレア 准教授によるカメラ搭載のAUVを用い、ケーブルの発見・追跡・定期点検を行う技術、海上・港湾・航空技術研究所 海上技術安全研究所 篠野 雅彦 グループ長によるAUVと着底機(ランダー)間の水中光無線通信によるデータ転送技術、ソニーグループ株式会社 海洋研究開発機構 高塚 進 研究員による開発した高い時間分解能を持つ「イベントベースビジョンセンサー(EVS)」による海中を浮遊する生物・非生物粒子を高速に捉える「海洋粒子測定技術」、そして、富士通株式会社 江尻 革 専任研究員によるAIやAUVを活用し、海中の生物や構造物の3次元形状データを取得する海洋デジタルツイン技術の紹介が行われた。最後に、大気海洋研究所 山口 飛鳥 准教授(幹事)が、次回のフォーラム等関連行事の紹介と閉会の挨拶を行った。研究会後の懇談会は、大盛況で、活発な意見交換が行われた。

次のフォーラムは、10月17日(金)、大気海洋研究所2階講堂で開催いたします。皆様のご参加をお待ちしています。

(海中観測実装工学研究センター 特任研究員 杉松 治美)

左から、開会の挨拶を行う巻准教授(幹事)、道田特任教授による故 徳山名誉教授の追悼

左から、別所-上原助教による講演、ソーントン准教授による講演、閉会の挨拶を行う山口准教授(幹事)

懇談会は大盛況