○発表のポイント:

◆新型コロナのパンデミックにおいて、デジタル接触追跡(DCT)アプリが世界中で導入されましたが、利用にはアプリのインストールが必要であり、利用者割合が増えなければ接触検知の効果が十分に発揮されない課題がありました。

◆本研究では、新型コロナウイルス接触確認アプリCOCOAなどが採用するBluetooth Low Energy(BLE)方式と、パンデミック以前から研究が進められていた携帯電話基地局の接続情報を活用するCIRCLE(Computation of Infection Risk via Confidential Locational Entries)方式を比較し、CIRCLE方式が最大でBLE方式の約7倍の感度を示すことを確認しました。

◆感染症対策において、平時の麻疹患者発生時やパンデミック初期など、感染者が少ない状況では接触検知の感度が高いことが望まれます。一方、感染者が増加すると、感度よりも検知の正確性を高めることが合理的です。今後、これら異なる特性を持つ技術を組み合わせることによる接触追跡アプリの実用性向上が期待されます。

○概要:

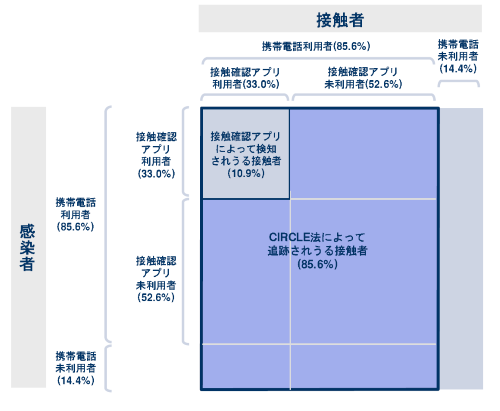

COVID-19の感染拡大抑制策として多くの国でデジタル接触追跡(DCT)技術が導入されました。しかし、BLE方式のDCTはアプリ利用者同士の接触しか検知できず、感度が低いという課題がありました。北見工業大学(学長:榮坂 俊雄)工学部の奥村 貴史 教授、升井 洋志 教授、東京大学 空間情報科学研究センター長・デジタル空間社会連携研究機構長 兼 生産技術研究所 教授の関本 義秀 教授を中心とする研究グループは、BLE方式と、携帯電話基地局の接続ログを活用するCIRCLE方式の感度・特異度を比較分析しました。その結果、CIRCLE方式はBLE方式の最大7倍を超える感度を持つことが明らかになりました(図1)。一方で、感染者数の増加に伴い、CIRCLE方式では誤検知が増加し特異度が低下することも確認されました。そこで、感染状況に応じて異なる特性を持つDCT技術を使い分けることで接触追跡の実用性を向上させる方策を提案しました。

図1 BLE方式とCIRCLE方式の感度比較

○研究の背景:

COVID-19パンデミック中、多くの国でDCTシステムが導入されました。しかし、広く普及したBLE方式のDCTには、アプリをインストールし有効化している人同士しか接触を検知できないという根本的な課題がありました。その結果、アプリの利用を個人の自由に任せるとDCTの効果が十分に発揮されず、利用を強制するとプライバシーの懸念が生じるというジレンマが生じていました。一方、両学の研究グループがパンデミック以前より検討を進めていたCIRCLE方式は、アプリをインストールすることなく、また、プライバシーを損なうことなく機能します。そこで、DCTの実用性のさらなる向上に向けて、CIRCLE方式と今回のパンデミックに際して数多く投入されたBLE方式の比較検討に取り組みました。

○研究の詳しい内容:

本研究では、日本における各種データを活用し、BLE方式とCIRCLE方式の性能を比較しました。BLE方式はアプリ利用者のみが接触追跡の対象となるため、接触検知性能の指標である「感度」は低い(10.9%)ものの誤検知の少なさの指標である「特異度」は高い(99.9%超)という特徴がありました。一方、CIRCLE方式は携帯電話の基地局接続データを活用するのでアプリのダウンロードは不要で感度は高い(85.6%)けれども、感染者数が増えると特異度が低下する(感染者数の人口比1%の時で38.6%)という特徴が見られました。都市部の人口密集地帯では、スマートフォンの普及率や接触確認アプリに対する認知や期待が比較的高いと考えられるため、より効果的な検知が成立する可能性はあります。一方で、感染の拡大経路として学童や高齢者の影響が無視できないことに加えて、より正確な評価のためのデータが不足している現状では、この感度の低さを議論の出発点に据えることは妥当であると考えられます。そこで、感染初期には感度が高いCIRCLE方式を活用し、感染が拡大した段階ではBLE方式を併用することで、よりバランスの取れたDCTシステムを構築することを提案しました。

○今後の展開:

本研究により、今後の感染症対策におけるDCTの最適設計に重要な示唆が得られました。今後、平時における麻疹や結核等への対応からパンデミック時への対策も含めて機能する効果的な感染対策技術の実現に向けて、感染検知技術として「感度」をいかに高めるかという観点は、プライバシー保護と並ぶ中心的な議論の一つとなることが期待されます。

○論文について:

〈雑誌名〉Informatics in Medicine Unlocked (Elsevier社)

〈題名〉Advancing the Sensitivity Frontier in digital contact tracing: Comparative analysis of proposed methods toward maximized utility

〈著者名〉網 淳子、龐岩 博、升井 洋志、奥村 貴史、関本 義秀

〈DOI〉10.1016/j.imu.2025.101622

〈受理原稿公開日〉2025年2月1日 (オンライン公開)

○問い合わせ先:

〈研究内容について〉

北見工業大学 工学部 教授・保健管理センター長

奥村 貴史

E-mail:tokumura(末尾に"@mail.kitami-it.ac.jp"をつけてください)

東京大学 空間情報科学研究センター センター長

デジタル空間社会連携研究機構 機構長 兼 生産技術研究所 教授

関本 義秀

E-mail:sekimoto(末尾に"@csis.u-tokyo.ac.jp"をつけてください)

〈報道について〉

北見工業大学 企画総務課広報戦略係

Tel:0157-26-9116

Fax:0157-26-9122

E-mail:soumu05(末尾に"@desk.kitami-it.ac.jp"をつけてください)

東京大学 空間情報科学研究センター 広報係

Tel:04-7136-4291

E-mail:koho(末尾に"@csis.u-tokyo.ac.jp"をつけてください)

東京大学 生産技術研究所 広報室

Tel:03-5452-6738

E-mail:pro(末尾に"@iis.u-tokyo.ac.jp"をつけてください)