【詳細】

空間概念そのものを構築し表現する建築家

建築空間は、そのときどきの社会・文化・技術の反映であり具現である。しかし、その建築的表現は文字通りあまりにも具体的で、「新たな建築」のための知見とするには本質を見失わない抽象化と、明瞭かつ示唆的な新概念の提示とが必要になる。本所の原広司氏は、この点について特に傑出した建築家である。彼の提示した「穿孔」、「浮遊」、「様相」、「離散性」などといった空間概念は、世界の建築設計シーンに新たなインスピレーションを与え続けている。原氏の主な建築作品には、原邸(1974年・東京都町田市)・田崎美術館(1986年・軽井沢)・梅田スカイビル(1993年・大阪)・JR京都駅(1997年・京都)・東京大学駒場リサーチキャンパス(2001年・東京都目黒区)・札幌ドーム(2001年・札幌)などがある。このような建築作品が次々と生み出される環境のもと、本所の研究室が輩出した多数の建築家は、現代日本の建築界の主流を構成し、直接・間接に、若い世代に計り知れない影響力を与え続けている。

------------------------------------------

[研究者プロフィール]

[関連教員]

■

萌芽期

原 広司 (Hiroshi Hara) (1936年生)

●

当時の職位: 第5部助教授

●

所外の主な職歴: 原広司+アトリエ・ファイ建築研究所主宰

●

受賞: 日本建築学会賞(田崎美術館)(1986年)、第一回村野籐吾賞(ヤマトインターナショナル)(1988年)、サントリー学芸賞(『空間<機能から様相へ>』)(1988年)、JR京都駅改築国際設計競技最優秀作品(1991年)、BCS賞(内子町立大瀬中学校)(1994年)

■

現 在(駒場キャンパス)

藤井 明 (本所人間・社会系部門教授)

=建築計画、都市解析と並行して世界の伝統的集落の調査を行い、40カ国以上を調査。

今井 公太郎 (本所人間・社会系部門准教授)

=空間システム工学、新しい空間システムと新素材による都市・建築の設計。

|

| |

| 新梅田シティ梅田スカイビル (1993年・大阪府大阪市北区) |

新梅田シティ梅田スカイビル (写真/大橋 富夫) | |

|

| |

| JR京都駅 (1997年・京都府京都市) | ||

| ||

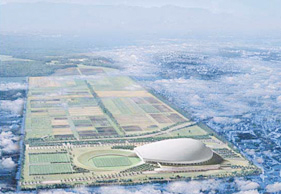

| 札幌ドーム (2001年・北海道札幌市) |