【詳細】

光電気化学の開拓と光触媒関連産業の創出

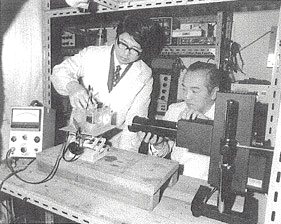

1970年頃、当時助教授だった本多健一氏と大学院生だった藤嶋昭氏は、電解液に酸化チタンTiO2と白金をつなげて浸し、TiO2に紫外線をあてた。すると、水の分解が起こり、TiO2からは酸素O2、白金からは水素H2が発生した(図)。これがのちに「本多・藤嶋効果」と世界から呼ばれる現象の発見である。また「光電気化学」と呼ばれる学問分野の始まりでもあった。水以外にもさまざまな物質を分解できることがわかり、光によって自らの汚れを分解・除去するセルフクリーニングコーティング(ビル・住宅用建材、防音壁、ガラス、タイル、便器など)、光で殺菌作用を示す抗菌製品、空気清浄器・エアコン用フィルターなど、多くの「光触媒製品」を生み出した。現在では100億円規模の産業に成長しつつあり、光合成の研究や色素増感太陽電池の開発、そのほか光を使ったさまざまな現象・材料・デバイスの研究・開発にもつながっている。

------------------------------------------

[研究者プロフィール]

■

萌芽期

本多 健一 (Kenichi Honda) (1925年生)

●

当時の職位 本所第4部助教授

●

所外の主な職歴:東京工芸大学学長

●

受賞など:日本化学会賞(1982年)、朝日賞(1983年)、紫綬褒章(1989年)、日本学士院賞(1992年)、文化功労者(1997年)、日本国際賞(2004年)

藤嶋 昭 (Akira Fujishima) (1942年生)

●

当時の職位:本所大学院生

●

現職:東京理科大学学長

●

受賞など:朝日賞(1983年)、日本化学会賞(2000年)、紫綬褒章(2003年)、日本国際賞(2004年)、日本学士院賞(2004年)

■

現在(駒場キャンパス)

渡辺 正 (本所サステイナブル材料国際研究センター教授)

=光合成における光エネルギー変換の分子メカニズム解析

立間 徹 (本所物質・環境系部門教授)

=光電気化学材料・デバイスの開発

実験中の本多(右)、藤嶋(左)両氏

(1973年、六本木庁舎にて)

光触媒をコーティングした高速道路の防音壁

光触媒をコーティングしたビルディング(大阪駅ビル)

光触媒をコーティングした一般住宅

光触媒をコーティングした校舎

画像提供(一部):光陽電気工事