| マイクロマシン実用化の近道は、応用システムの特定とインフラ構造の整備 |

| ■マイクロマシン技術の応用を探る研究会 RC-11 |

| ■代表幹事:

藤田 博之 (東京大学 生産技術研究所 教授) B. J. Kim (東京大学 生産技術研究所 助教授) 安宅 学 (東京大学 生産技術研究所 助手) 小林 大 (東京電機大学 工学部 助教授) |

| ■連絡先:

藤田博之 Fax: 03-5452-6248 Tel: 03-5452-6248 e-mail: fujita@iis.u-tokyo.ac.jp |

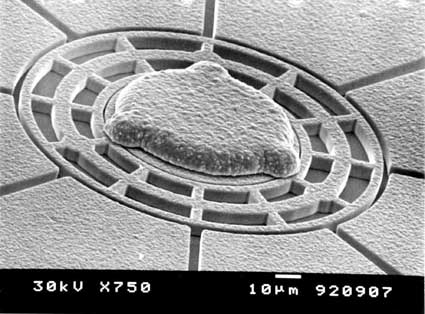

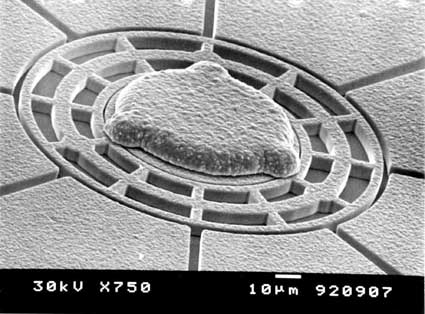

| ■主旨 1980年代の後半より、半導体の微細加工技術を援用してμm程度の寸法の機械や機構を作るマイクロマシン技術が研究されてきた。当初は米国を中心として、髪の毛の太さ程度の直径のギアやモータが作られ、現在までに、様々のマイクロアクチュエータや立体的なマイクロ構造などが世界各国で作られている。 このようなマイクロマシン技術の実用例として、加速度センサ、ディスプレイ、プリンタなどがあるが、まだまだ限られた数に止まっており、より多くの有望な応用を見いだすことと、それを実現するためのインフラストラクチャ整備が焦眉の課題となっている。 本特別研究委員会では、1)ニーズの面からマイクロマシン技術と整合性の良い有望な応用分野の探索。 2)シーズの面から国内外での応用システムの研究開発事例と最先端のマイクロマシーニングプロセスの紹介。 3)設計・製作引き受け(ファウンダリー)サービス、プロセス標準化、信頼性の確認法など、商品化にするためのインフラストラクチャの検討。の3つの方向より、上記の課題に取組むことを目的とする。個別の応用システムを考えるだけでなく、マイクロマシン技術の特徴を生かしつつ従来のシステムへ段階的に導入できる応用分野や、その導入法についても討議したい。 ■その他 |

|

| |

|

|

|